Doris Waschk-Balz

(26.11.1942 Berlin – 8.3.2025 Hamburg)

Bildhauerin, Medailleurin

Övelgönne 23 (Wohnadresse)

Atelier in Ottensen

Bestattet auf dem Friedhof Bernadottestraße

Doris Waschk-Balz entstammte einem Künstlerhaushalt. Sowohl ein Großvater als auch ihr Vater waren Bildhauer, die Ehefrau – ihre Großmutter – des als Bildhauer tätigen Großvaters war die Bremer Malerin Mili Plump (1879-1947), die in Worpswede gemalt hatte.

Nach dem Abitur, welches sie in Heilbronn absolviert hatte, war der Berufswunsch noch nicht klar ausgeprägt. Doris Waschk-Balz wollte Kunsterzieherin oder Architektin werden. Sie begann 1964 an der staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart zu studieren und besuchte für zwei bis drei Semester die Keramikklasse von Ulrich Günther. Doch dann zog es sich mehr zur Bildhauerei und begann dieses Fach bei Rudolf Daudert zu studieren.

1964 ging sie nach Hamburg und setzte ihr Studium der Bildhauerei bei Gustav Seitz an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg bis 1968 fort. Seitz Kunstwerke kannte sie schon lange, da er ein ehemaliger Studienkollege ihres Vaters und ehemaliger Schüler ihres Großvaters Wilhelm Gerstel (1879-1963) gewesen war.

An der HfbK lernte sie auch ihren späteren Ehemann, den Zeichner und Buchillustrator Klaus Waschk (geboren 1941) kennen. Das Paar heiratete 1968, 1971 kam der Sohn Kolja auf die Welt.

Während Klaus Waschk 1989 eine Professur im Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Hamburg (später umbenannt in Hochschule für angewandten Wissenschaften Hamburg) annahm und daneben freischaffend Arbeiten in Kunst und Illustration schuf, war Doris Waschk-Balz ab 1968 als freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier tätig.

Im „Der neue Rump“ steht über Doris Waschk-Balz Kunst: „Ihr Generalthema ist der Mensch in seinen Zuständen, äußeren Situationen u. Beziehungen. Oft ist die menschl. Figur in Verbindung zu architektonischen Elementen gebracht, Wänden, Treppen, Rahmen, Kästen als Ausdruck für das menschliche Umfeld. Seit 1989 entstanden Ensembles, ‚Landschaften‘, in denen aus welligem Grund Figurengruppen herauswachsen. Arbeiten in Ton, Gips, Bronze, Terrakotta, Holz, Jute, Wachs, Vollplastik, Büsten und Relief. Der Weg führt von der Geschlossenheit der frühen Arbeiten mit umspannender Oberfläche zu einer offeneren Auffassung von Einzelfiguren bis zu Gruppierungen.“ 1)

Viele ihrer Arbeiten sind in Hamburg und anderen umliegenden Städten im öffentlichen Raum zu sehen. „Am Großneumarkt in Hamburg steht ein aus Bronze gefertigter Brunnen mit einer Wendeltreppe, auf deren Stufen die Künstlerin unterschiedlich große Figuren platzierte. Der ‚Ottenser Torbogen‘ am Spritzenplatz in Hamburg-Ottensen, eine Bronzeplastik, in der sich eine sitzende und eine schreitende Frau einen Torbogen teilen, prägt seit 1980 das Stadtteilbild. 1985 konzipierte sie das umfangreiche Projekt der künstlerischen Gestaltung der Wohnsiedlung Essener Straße in Hamburg-Langenhorn mit 12 Einzelskulpturen und einer großen Skulpturengruppe. Außerdem sind u. a. das Amtsgericht Ahrensburg, die Fachhochschule Lüneburg, das Fernmeldeamt Heide und die Landeszentralbank Uelzen mit Kunstwerken von Doris Waschk-Balz geschmückt.

Als Denkmal zeigt das Synagogenmahnmal (1982) an der Oberstraße in Hamburg einen zerrissenen Toraschreinvorhang mit Tora-Rolle und soll daran erinnern, dass die Tempelsynagoge von 1931 (erbaut von den Architekten Felix Ascher und Robert Friedman; heute Rolf-Liebermann-Studio des NDR) geschändet, aber nicht zerstört wurde. (…).“2)

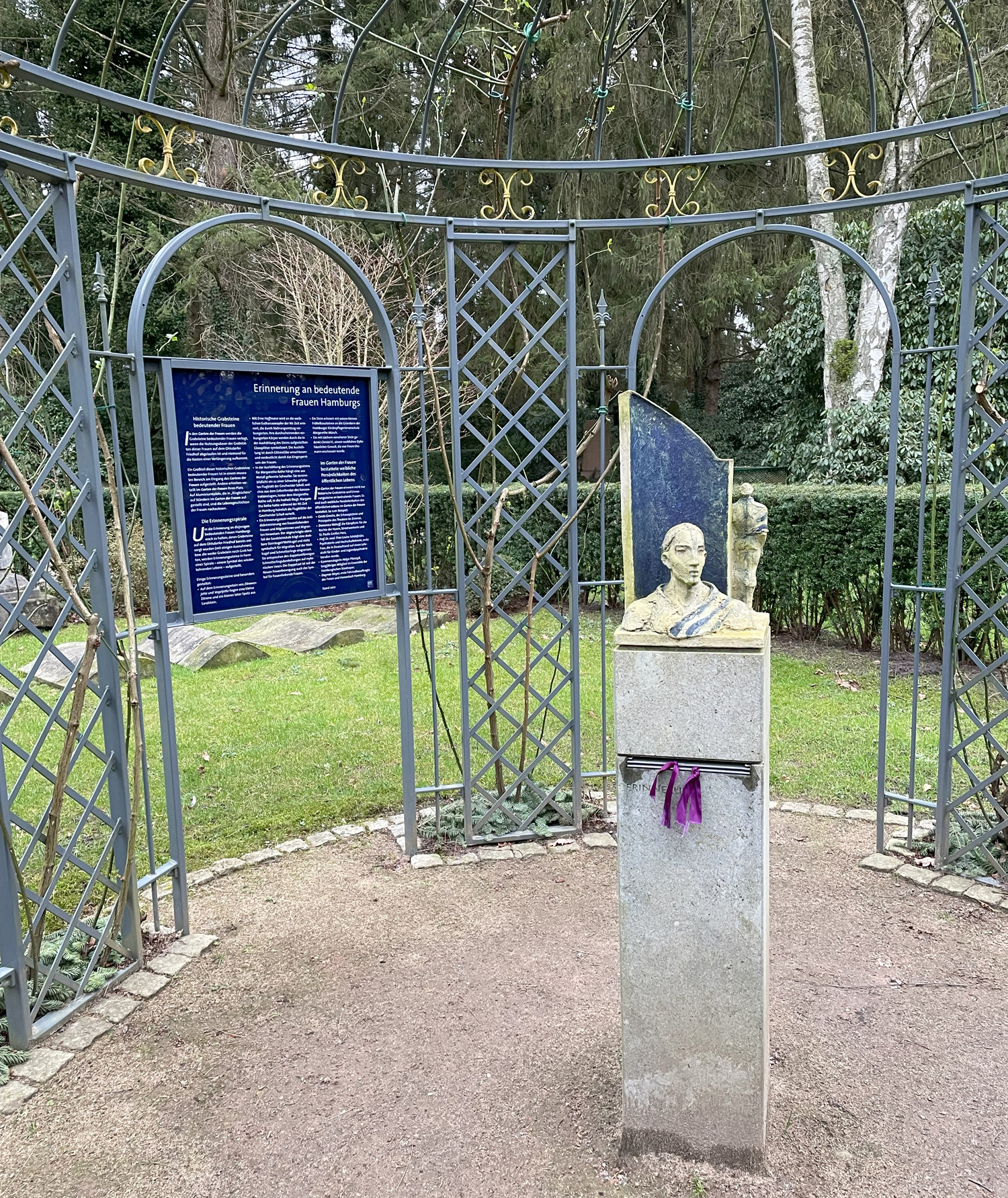

Im Auftrag des Vereins Garten der Frauen e. V. schuf Doris Waschk-Balz 2026 eine Terrakottaskulptur, die auf dem Ohlsdorfer Friedhof im Garten der Frauen im Rosenpavillon auf einem Sockel aufgestellt wurde. Mit dieser Skulptur erinnert der Verein Garten der Frauen an diejenigen Frauen, deren Grabsteine aus unterschiedlichen Gründen nicht in den Garten der Frauen verlegt werden. Im Sockel, auf dem die Skulptur steht, sind zwei Tafeln zum Ausziehen eingelassen. Auf ihnen sind die Namen und die Grablagen dieser Frauen, die auf dem Ohlsdorfer Friedhof bestattet sind, aufgelistet. Ihre Biografien sind auf der Website des Gartens der Frauen nachzulesen.

Die Skulptur besteht aus zwei Terrakottafiguren. Die eine ist eine Büste, die andere eine kleine, aufrechtstehende Person. Beide schauen in unterschiedliche Richtungen. Getrennt sind sie durch ein wandartiges Element. Sie können sich deshalb nicht sehen, sind aber durch die Erinnerung miteinander verbunden und sich nahe.

Doris Waschk-Balz wurde auch für Münzgestaltungen angefragt. So gestaltete sie Sonder- und Gedenkmünzen, zum Beispiel die vierte von fünf Sondermünzen, die die Bundesrepublik Deutschland für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München prägen ließ.